ストレスチェックが50人未満の企業も義務化へ|対応ポイントを解説

(更新:2025/12/10)

サンポナビ編集部

令和7年、50人未満の企業にもストレスチェック制度を義務付ける改正労働安全衛生法が可決されました。

「実施体制をどう整えるべきか」「産業医がいないのに面接指導はどう実施するのか」と悩む人事労務担当者の方も多いでしょう。

本記事では、50人未満の企業のストレスチェック義務化について、最新動向から具体的な対応まで解説します。何から準備を始めればよいのか、どのような実施方法があるのかなど、実務に役立つポイントをご紹介します。

やりっぱなしで終わらせない!

\\ストレスチェックツール//

目次

令和10年5月までに50人未満の企業もストレスチェック義務化へ

ストレスチェック制度の義務範囲拡大についての最新動向と、拡大の背景を解説します。

令和7年5月に改正労働安全衛生法が可決、成立

令和6年11月、厚生労働省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」にて、

現在は努力義務である50人未満の事業場でのストレスチェックを義務化の対象とするよう提言されました。

第217回国会で「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月14日に公布されました。

改正労働安全衛生法の主な部分の施行期日は令和8年4月1日ですが、ストレスチェックの義務拡大に関しては、50人未満の事業場の負担等を配慮し、準備期間を確保するため、「公布後3年以内に政令で定める日」とされています。

つまり、最長でも令和10年5月までには、50人未満の企業を含む全ての事業場でのストレスチェックが義務化となります。

50人未満の企業や従業員数が50人未満の支社・拠点を有する企業は、ストレスチェック実施体制の整備など、早めに準備をしておきましょう。

※「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の概要」(厚生労働省)を編集して作成

50人未満の事業場でのストレスチェック実施率の低さが背景に

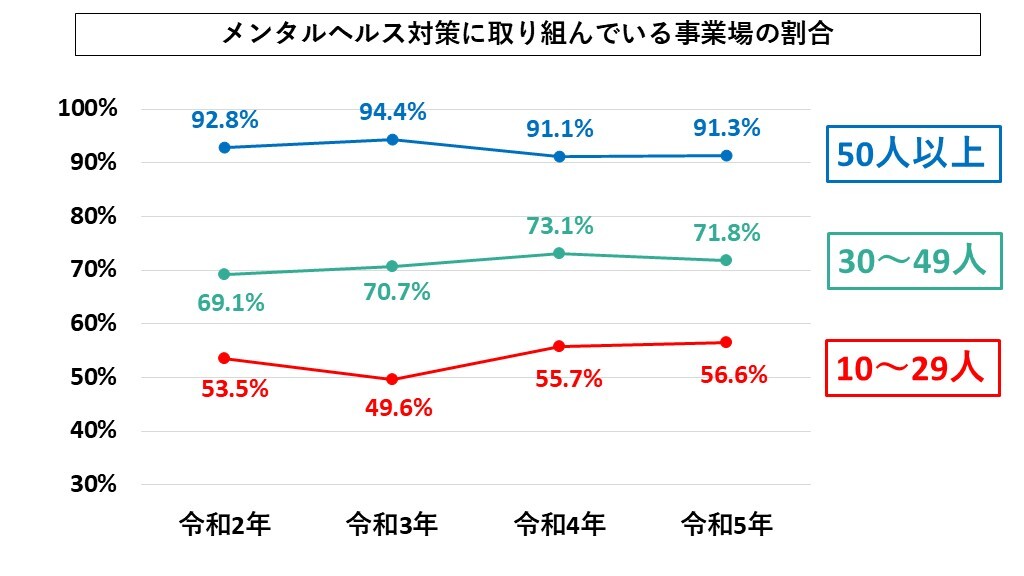

令和5年度の厚生労働省の調査によると、以下のように50人未満の事業場でのストレスチェック実施率が低い現状があります。

- 50人以上の事業場:81.7%

- 50人未満の事業場:34.6%

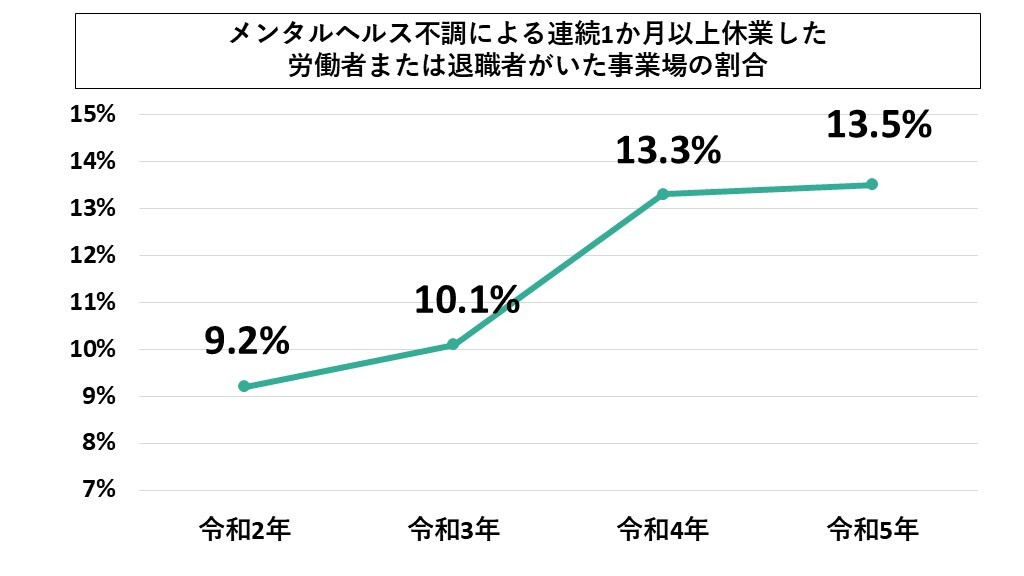

一方で、以下の2つのグラフのように、メンタルヘルス不調による休職者・退職者の割合や、精神障害による労災件数は年々増加しています。

※「労働安全衛生調査(実態調査)」(厚生労働省)を編集して作成

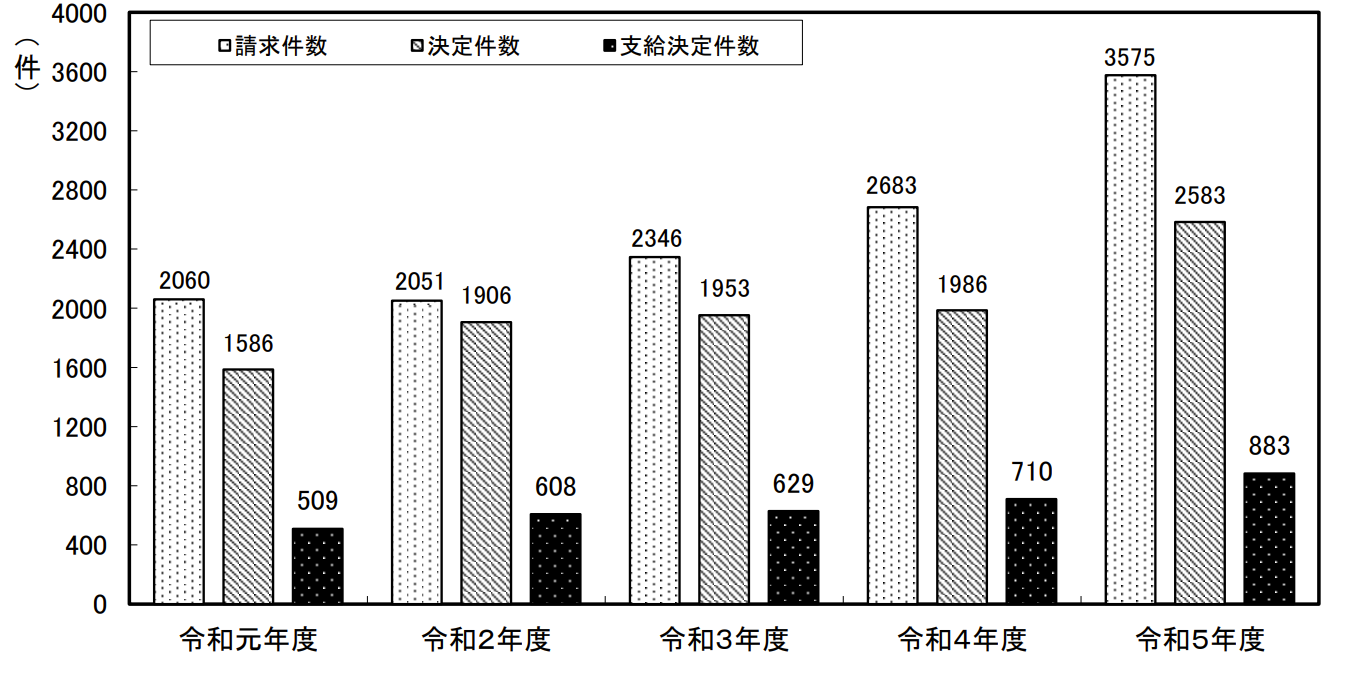

【精神障害の請求、決定及び支給決定件数の推移】

メンタルヘルス不調による問題が増加する一方で、50人未満の企業ではメンタルヘルス対策が十分でない現状にあるといえます。

※「労働安全衛生調査(実態調査)」(厚生労働省)を編集して作成

検討会では「労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することの重要性は、事業場規模にかかわらない」という見解が示されました。

企業の規模に関わらず、労働者のメンタルヘルス不調の予防を実行できる体制づくりが求められています。

50人未満の事業場に合わせた実施方法を検討中

現段階では、小規模事業場の実情を考慮したストレスチェックの実施方法が検討されています。検討会では、「50人未満の事業場には、50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難」との見解が示されました。

特に、50人未満の事業場では、以下のような課題から、ストレスチェック実施には一定の工夫が必要とされています。

- 産業医選任義務がなく、産業医不在の事業場が多い

- 従業員数が少ないため、労働者のプライバシー保護が難しい

- 人的・経済的リソースの制限がある

課題に対応するため、厚生労働省では、50人未満の事業場に即した実施マニュアルを作成し、令和8年度より公表される見込みです。

公表されるマニュアルに沿った実施体制の整備が必要となるため、動向をチェックしておきましょう。

※「第1回~第6回検討会における主な意見及び論点案」(厚生労働省)を編集して作成

※「「小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル」作成ワーキンググループの設置について」(厚生労働省)を編集して作成

50人未満企業がストレスチェックを実施するメリット

将来的に義務化される見込みの50人未満企業でのストレスチェックですが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

50人未満の企業でストレスチェックを行うメリットは以下の3つです。

- メンタルヘルス不調による休職・離職を防ぐ

- 職場環境の改善ポイントが見つかる

- 企業イメージが向上する

メンタルヘルス不調による休職・離職を防ぐ

従業員数の少ない企業では、一人の従業員が休職すると業務への影響が特に大きくなります。

また、離職してしまうと代替要員の確保にも時間を要し、企業全体の活動にも影響するでしょう。

メンタルヘルス不調は初期段階の対応で重症化を防げるケースが多く、ストレスチェックが有効な早期発見の方法になります。

従業員自身が自分のストレス状態を客観的に知ることで、自発的な予防を促せるでしょう。

その結果、メンタルヘルス不調による休職や離職の防止につながります。

職場環境の改善ポイントが見つかる

ストレスチェックの集団分析を行うことで、職場のストレス要因を特定できます。

集団分析とは、部署や職種などの単位でストレスチェック結果を分析することです。

例えば、以下のような具体的な改善ポイントを見つけられます。

- 特定の業務や部署に高ストレス者が集中していないか

- コミュニケーション不足がストレス要因になっていないか

ストレス要因が数値化されて表れるため、具体的な根拠をもとに職場環境の改善を実行しやすいでしょう。

企業イメージが向上する

ストレスチェックを積極的に実施することは、従業員の健康や働きやすさを重視する企業姿勢の表れといえます。

従業員満足度向上につながることに加え、採用活動においても求職者に好印象を与えます。

また、取引先や顧客に対しても、責任ある経営を行っている企業として、信頼獲得につながるでしょう。

ストレスチェックは、単なる法令対応としてではなく、企業イメージの向上にも影響します。

やりっぱなしで終わらせない!

\\ストレスチェックツール//

ストレスチェックの50人未満義務化に必要な企業の対応

50人未満の企業へのストレスチェック義務化に向けて、どのような準備をしておけばよいのでしょうか。

以下の4つのステップに沿って解説します。

- 自社実施か外部機関へ委託するかを決定

- 担当者の選任や実施プロセスなどの実施体制の整備

- 面接指導や職場環境改善の体制づくり

- 結果保存管理の徹底化

基本的なストレスチェックの流れや制度化された背景については、以下の関連記事を参考にしてみてください。

自社実施か外部へ委託するかを決定

ストレスチェックを実施する場合、自社で行う方法と外部機関へ委託する方法があります。

50人未満の小規模事業場では従業員のプライバシー保護の観点から、外部機関への委託が推奨されています。

外部の委託先を選ぶ際には、厚生労働省の「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」を参考にするとよいでしょう。

具体的には、以下のポイントに注意して委託業者を選ぶことがおすすめです。

- ストレスチェック制度を正しく理解しているか

- 自社に最適な方法で実施できるか

- 実施後の職場環境改善のサポートがあるか

- 情報管理に関する第三者認証を受けているか

- 外部委託にかかるコストが適切か

担当者の選任や実施体制の整備

外部委託する場合でも、実施の責任は事業者にあります。

そのため、ストレスチェックの担当者や実施方法などの体制整備は社内で行う必要があります。

具体的には、以下の事項を決めておきましょう。

- 実施時期と頻度

- 使用する質問票

- 高ストレス者の判定基準

- 面接指導の申し出先や依頼方法

どのように決めればよいか迷う場合は、地域産業保健センターに相談することも可能です。

地域産業保健センターは、50人未満の企業向けに産業保健サービスを提供する公的機関です。

医師や保健師に、ストレスチェックに関する事項を無料で相談できます。

実施体制や方針が決定したら、文書化した上で従業員に周知します。

特に、結果が企業側に通知されないことや、評価に影響しないことを伝え、安心して受検できるよう配慮しましょう。

面接指導や職場環境改善の体制づくり

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員から申し出があった場合、速やかに医師による面接指導を行えるよう体制を整えます。

面接指導を行う医師は、地域産業保健センターや産業医紹介サービス、地域の医師会などで紹介可能です。

50人未満の企業に産業医の選任義務はないため、単発で産業医に訪問してもらうスポット契約がおすすめです。

しかし、50人未満のストレスチェックの義務化を機に、産業保健体制を強化したい場合には、定期的に訪問してもらう嘱託産業医を選任するのも一つの手段です。

また、職場環境改善に生かすための集団分析を行うことで、ストレス要因を軽減できます。

ただし、50人未満の企業では分析対象が少ないため、分析結果から個人が特定される恐れがあります。

10人以下の集団にならないよう、分析対象の設定に配慮が必要です。

集団分析の活用や、職場環境改善などの事後措置まで相談可能な産業医を選任すると良いでしょう。

結果保存管理の徹底化

50人未満の企業では、プライバシー保護の観点から結果の保存管理に特に注意が必要です。

例えば、以下のポイントを重視した情報管理体制を整備しましょう。

- データへのアクセス制限、権限付与などセキュリティ体制を整える

- 電子データの場合はパスワード保護、紙媒体の場合は施錠できる保管場所を確保する

- ストレスチェック実施者と事業者間の情報共有ルールを明確にしておく

50人未満の企業へのストレスチェック導入のポイント

50人未満の企業へのストレスチェック導入のポイントとして、以下の3つが挙げられます。

- 段階的に取り組みをおこなう

- 情報の取扱いを丁寧に説明する

- 助成金を活用する

段階的に取り組みをおこなう

50人未満の企業では、産業医の選任義務がないため、産業医がいない場合が多いでしょう。

そのため、集団分析や職場環境改善を最初から行うことは難しいといえます。

無理なく継続できる体制のため、以下のように段階的に取り組みをおこないましょう。

- 1年目:基本的なストレスチェックの実施と高ストレス者への面接指導体制の整備

- 2年目:集団分析の導入

- 3年目以降:分析結果を活用した職場環境改善

情報の取扱いを丁寧に説明する

50人未満の企業では、従業員同士の距離が近く、互いのことをよく知っているため、プライバシーに対する懸念が高まります。

「上司や同僚に自分のストレス状態が知られるのではないか」と、回答をためらう従業員もいるでしょう。

ストレスチェック結果の取扱いについて、以下の点を丁寧に説明することが大切です。

- 実施前に説明会を開催し、情報の取扱い方針を明確に周知

- 個人結果は本人以外に通知されないことを強調

- 外部委託先の守秘義務体制について説明

プライバシーへの懸念が払拭できないまま実施すると、結果の妥当性に影響が生じます。

従業員が安心して受検できる環境づくりにより、ストレスチェックの効果を高められます。

助成金を活用する

事業主団体などが傘下の中小企業に産業保健サービスを提供した場合の費用を一部助成する、団体経由産業保健活動推進助成金があります。

令和7年度には対象となる産業保健サービスに、ストレスチェックの実施等が追加(50人未満の事業場に限る)されました。

なお、令和7年度分の受付はすでに終了しています。

最新情報は厚生労働省や労働健康安全機構のWebサイトにて更新されますので、チェックしておきましょう。

50人未満の企業ではストレスチェックの外部委託がおすすめ

ストレスチェックの50人未満企業への拡大義務化に関しては、今後厚生労働省からマニュアルが周知される見込みです。

すぐに実施できるよう、早めの体制整備を行っておきましょう。

50人未満の企業では、従業員数が少ないことからプライバシー保護の懸念がつきまといます。

情報管理の安全性を考えると、専門知識と信頼性の高いセキュリティ体制を持つ外部機関への委託がおすすめです。

株式会社エムステージでは、大手から中小企業まで幅広くご活用いただいているストレスチェックサービス「Co-Labo」を提供しています。

専任の担当者が実施前のデータ確認からシステム設定までをサポートいたしますので、初めての導入でも安心して利用いただけます。ぜひお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい関連記事

ログイン

ログイン